ZHS

Schließen

Was kann der Bestand leisten? Lassen sich Raumprogramm und die unterschiedlichen Anforderungen damit in Einklang bringen? Was bietet der Ort? Um diese Fragen geht es in unseren Gesprächen, Analysen und Entwurfsreihen.

Nach ausgiebiger Untersuchung sprechen drei Aspekte dafür, ausschließlich Haus Longo zu erhalten und freizustellen. Der Erhalt von Keller und Kegelbahn ist obligatorisch.

a) das komplexe Raumprogramm wäre nur unter großen funktionalen Einbußen in den Bestand zu integrieren gewesen

b) Haus Longo, erbaut 1828, ist als älteste Haus von historischer Bedeutung, bietet zudem Kompaktheit sowie gute Proportion. Kurhaus und Vorbau überformen es und machen es unkenntlich, werden seinem Potenzial nicht gerecht.

c) die bauliche Qualität steht, zumindest teilweise, in Frage. Bei Demontage des Kurhauses werden die Baustoffe getrennt und finden soweit möglich Verwendung im Neubau.

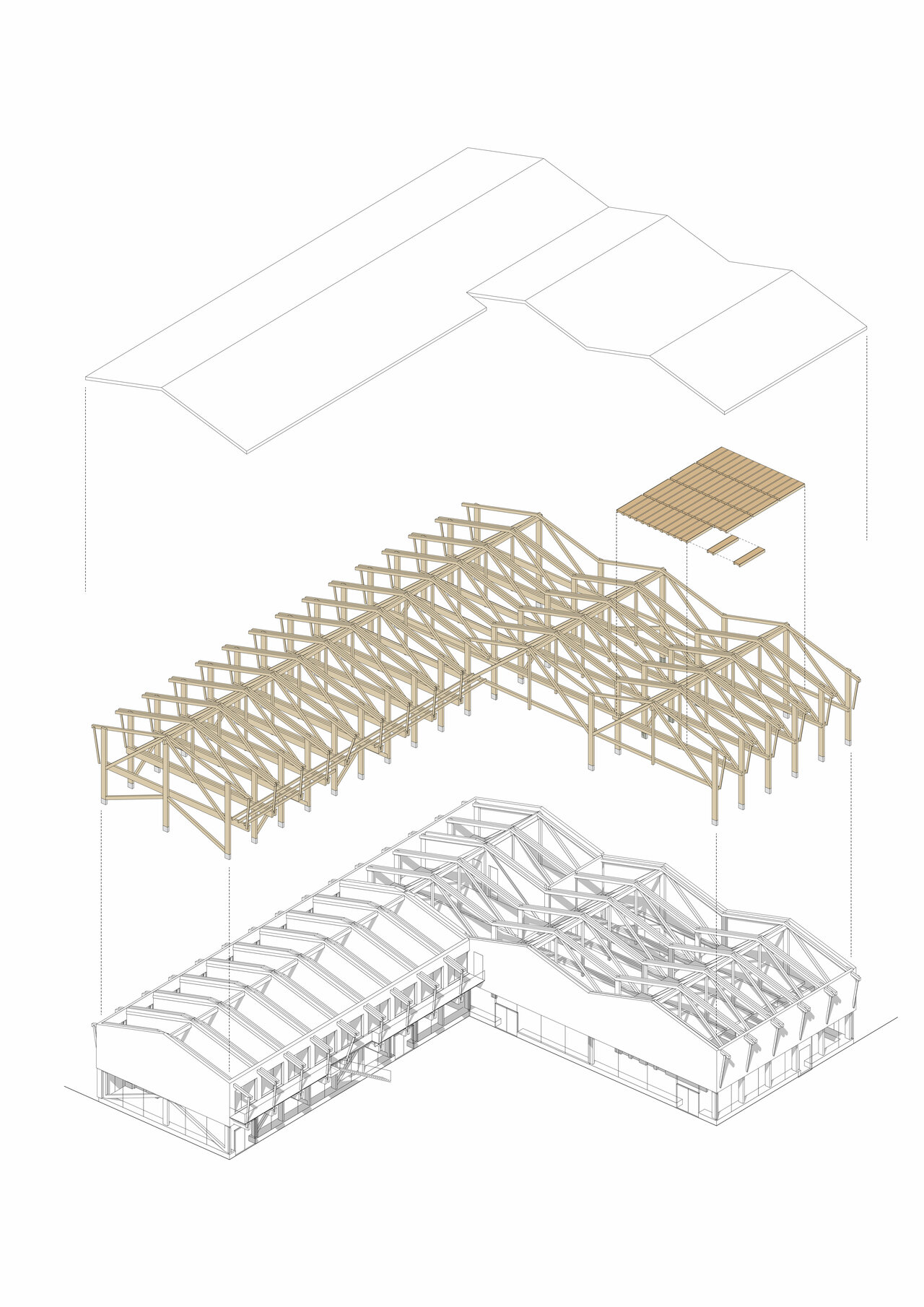

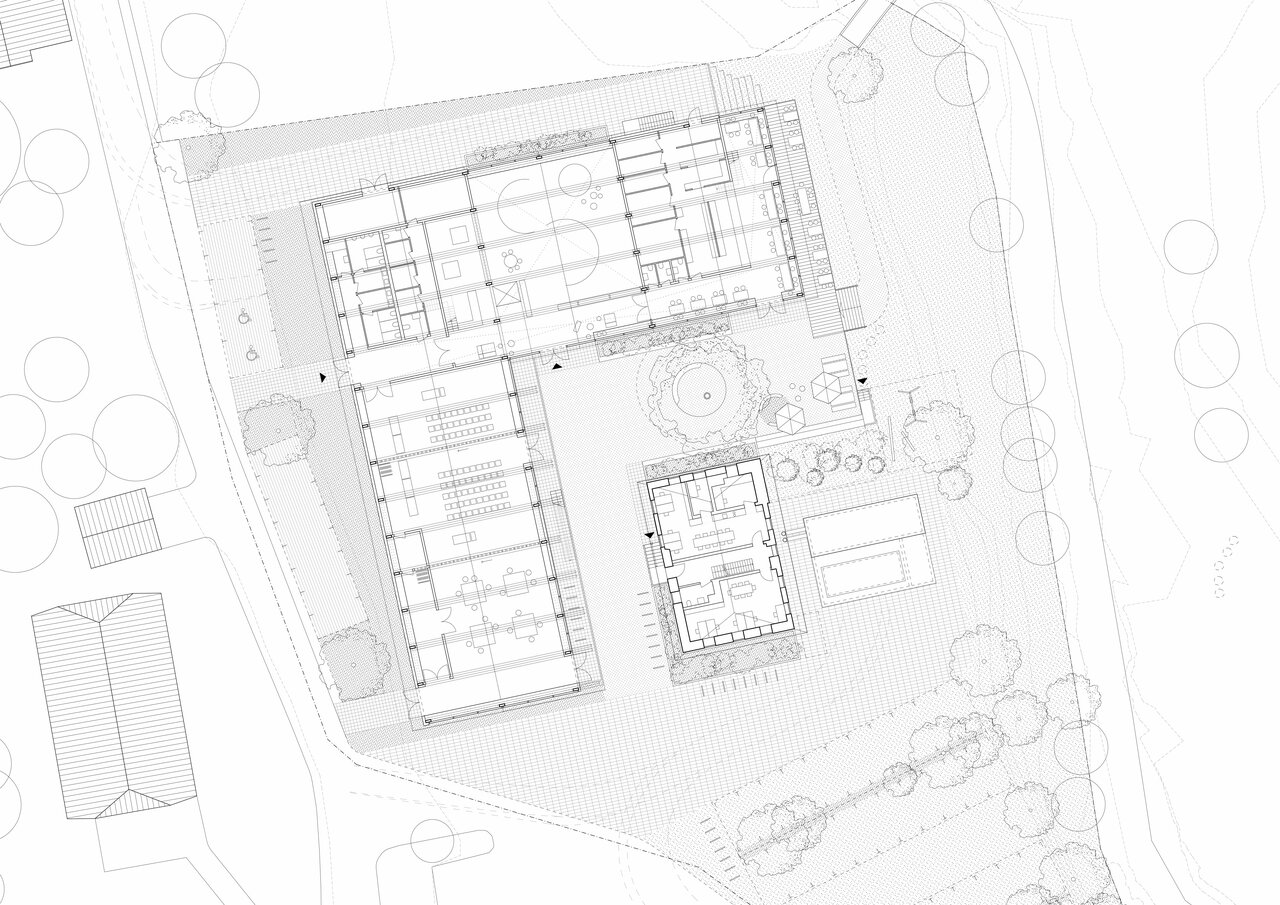

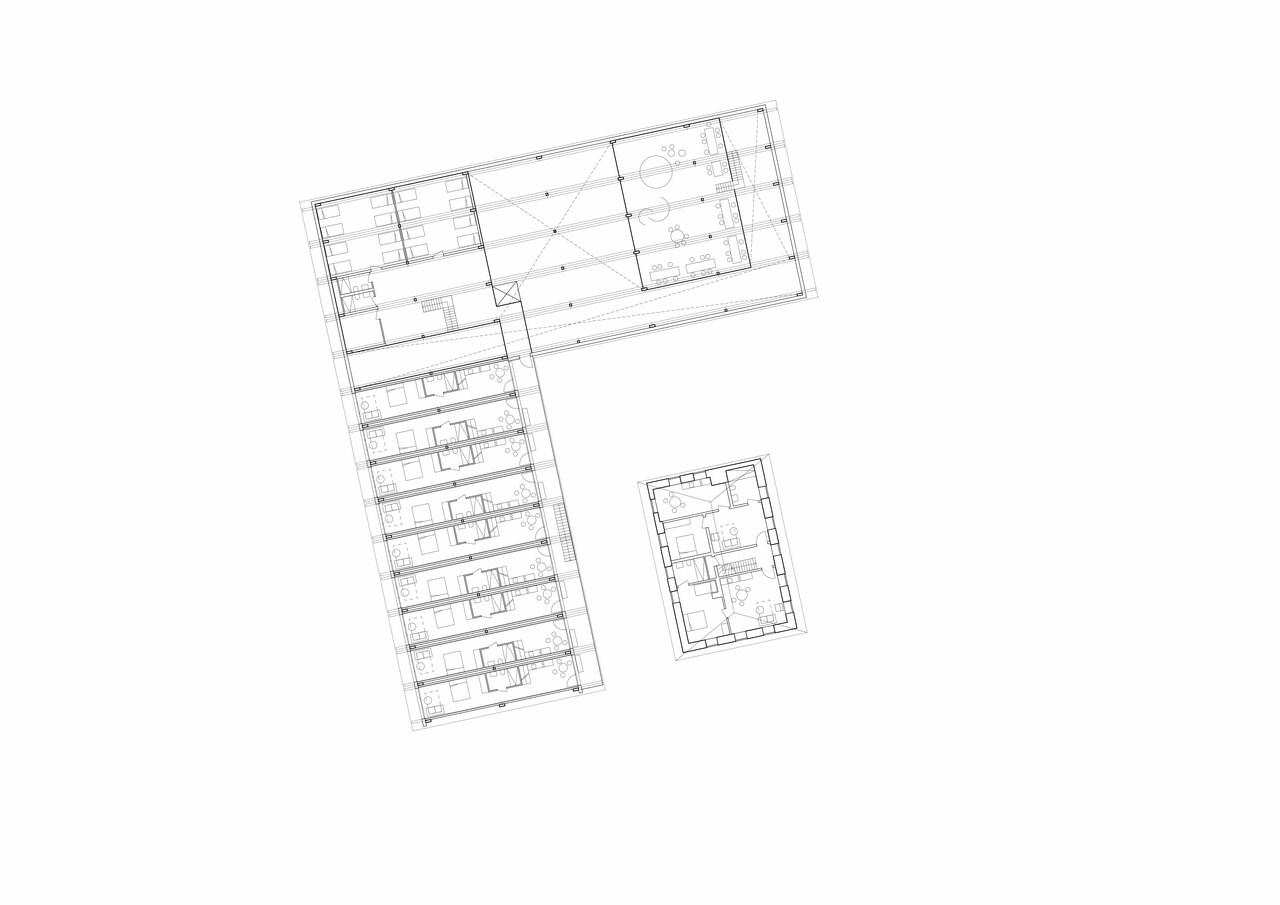

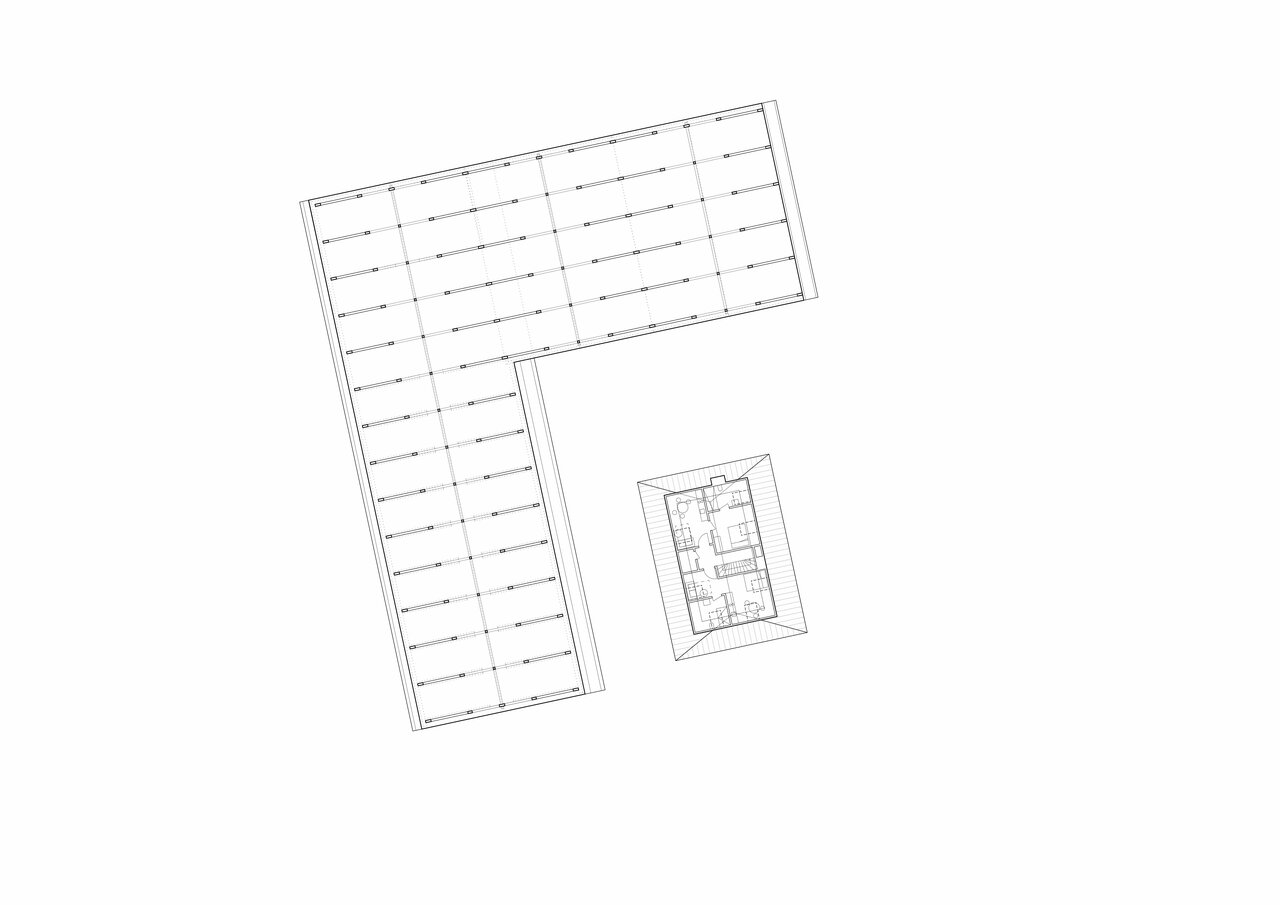

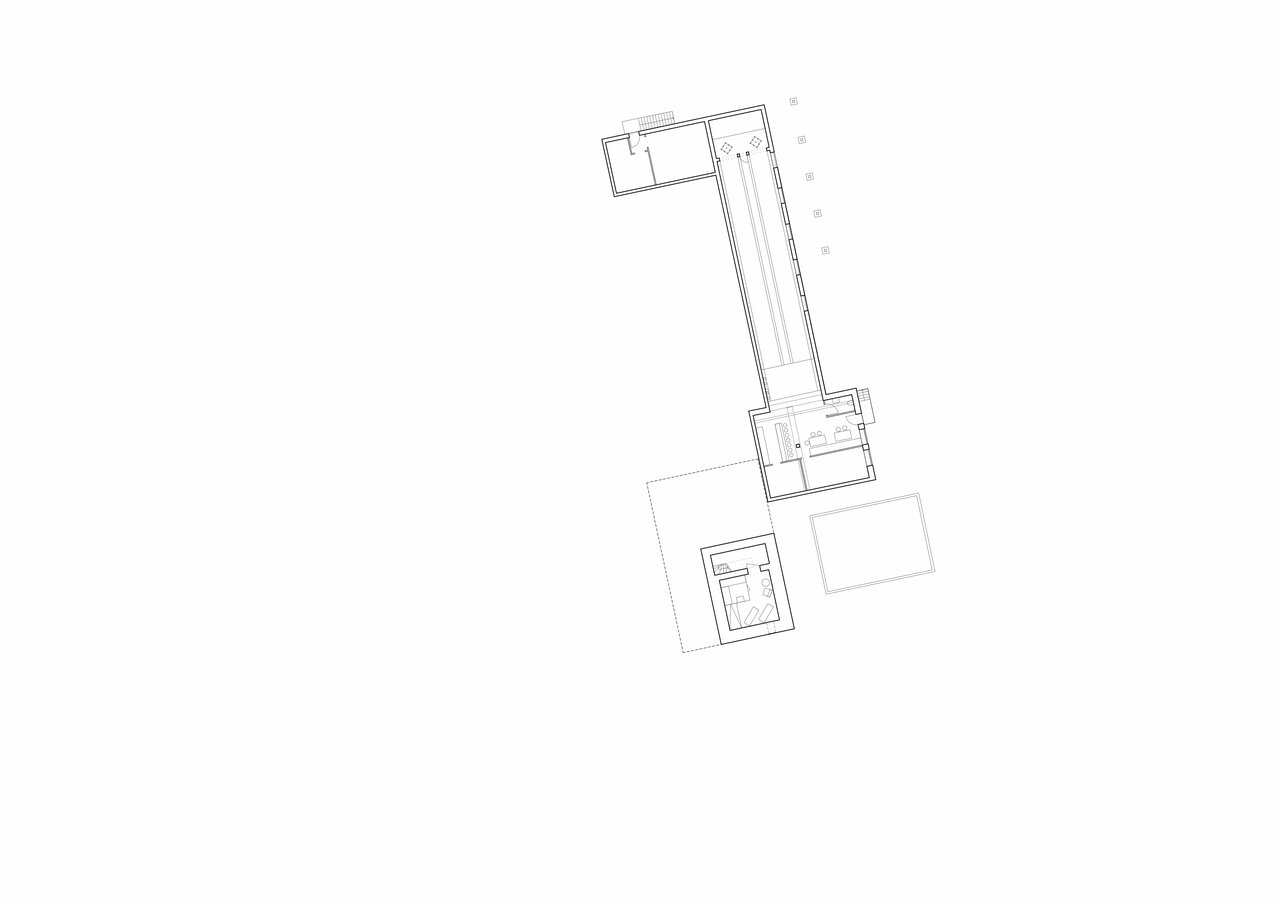

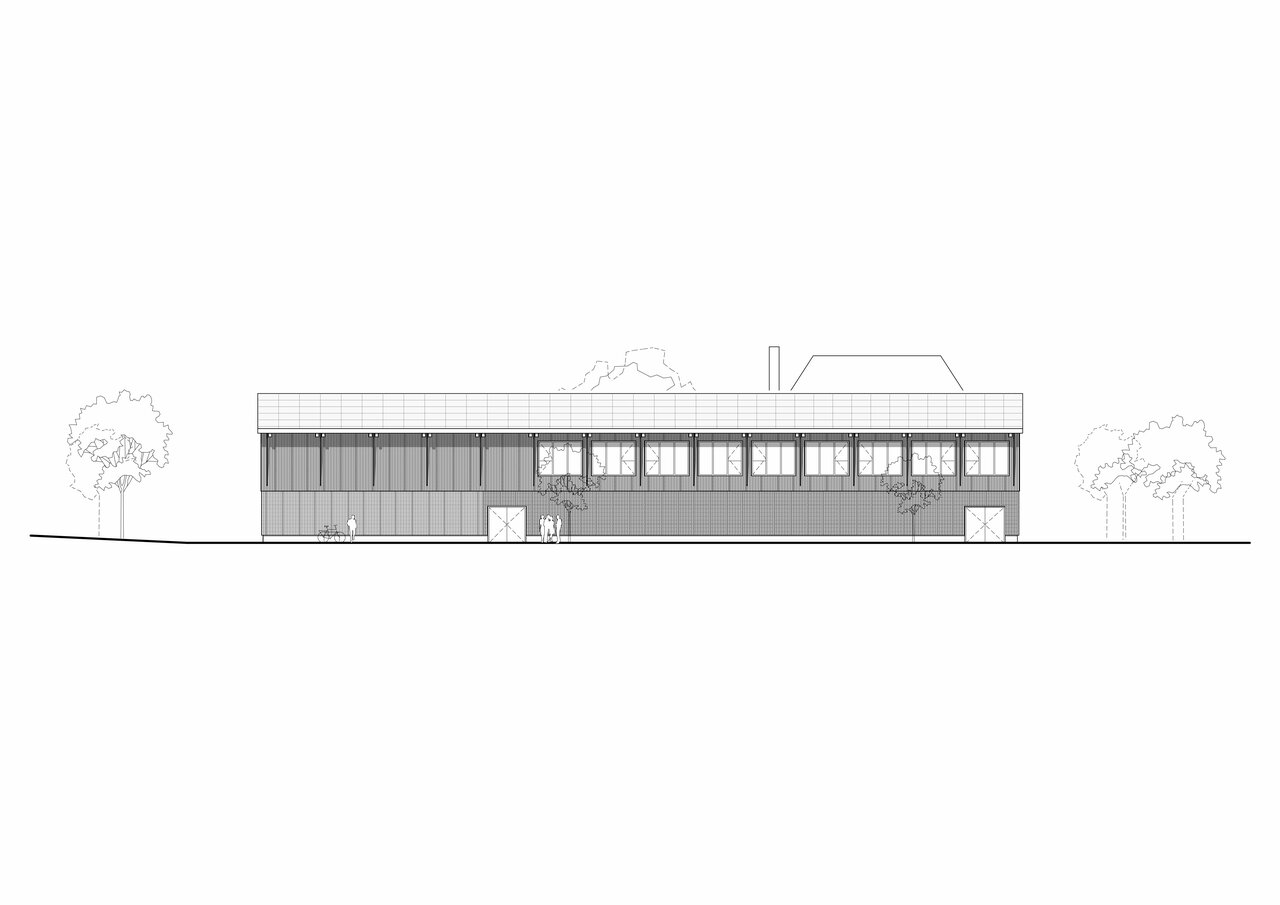

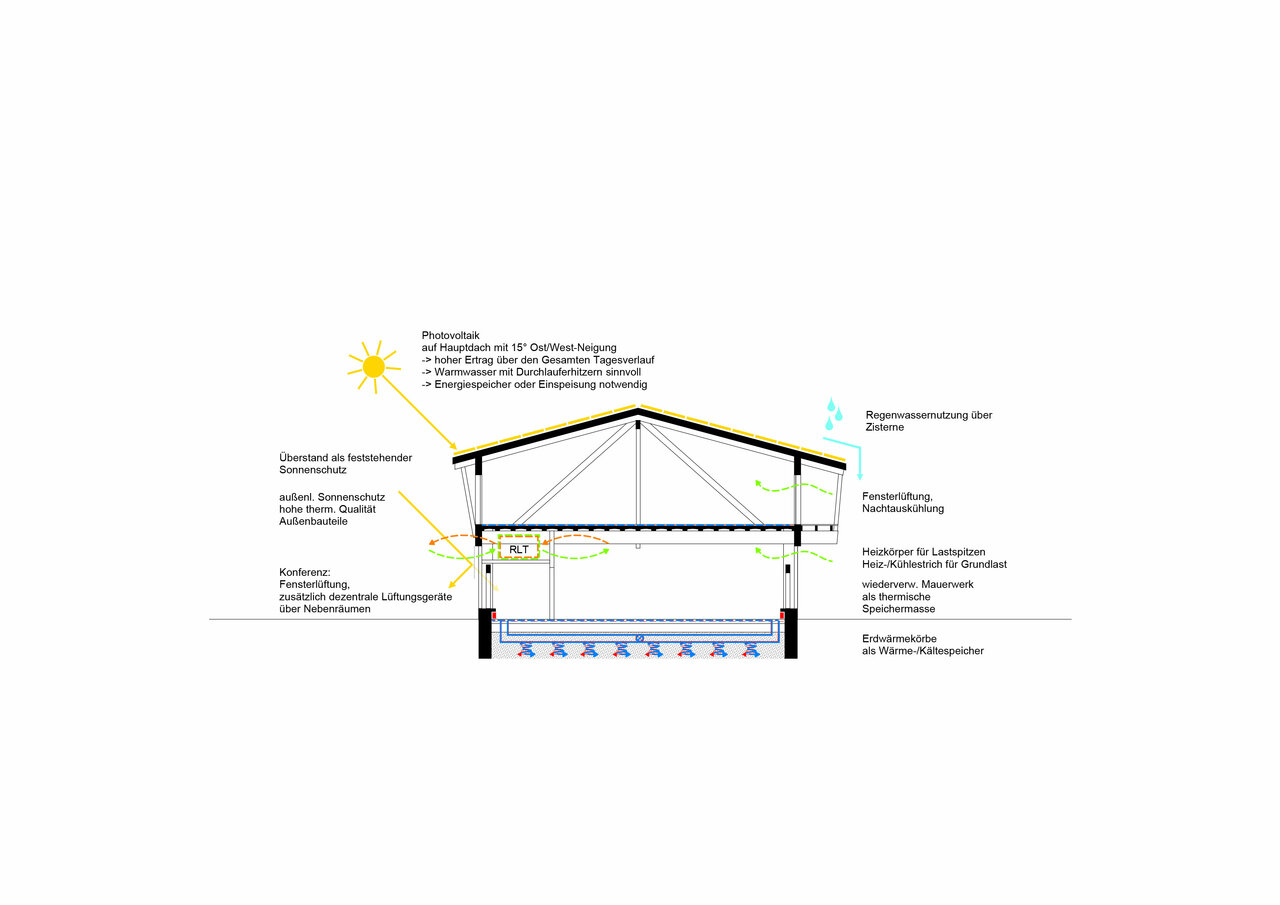

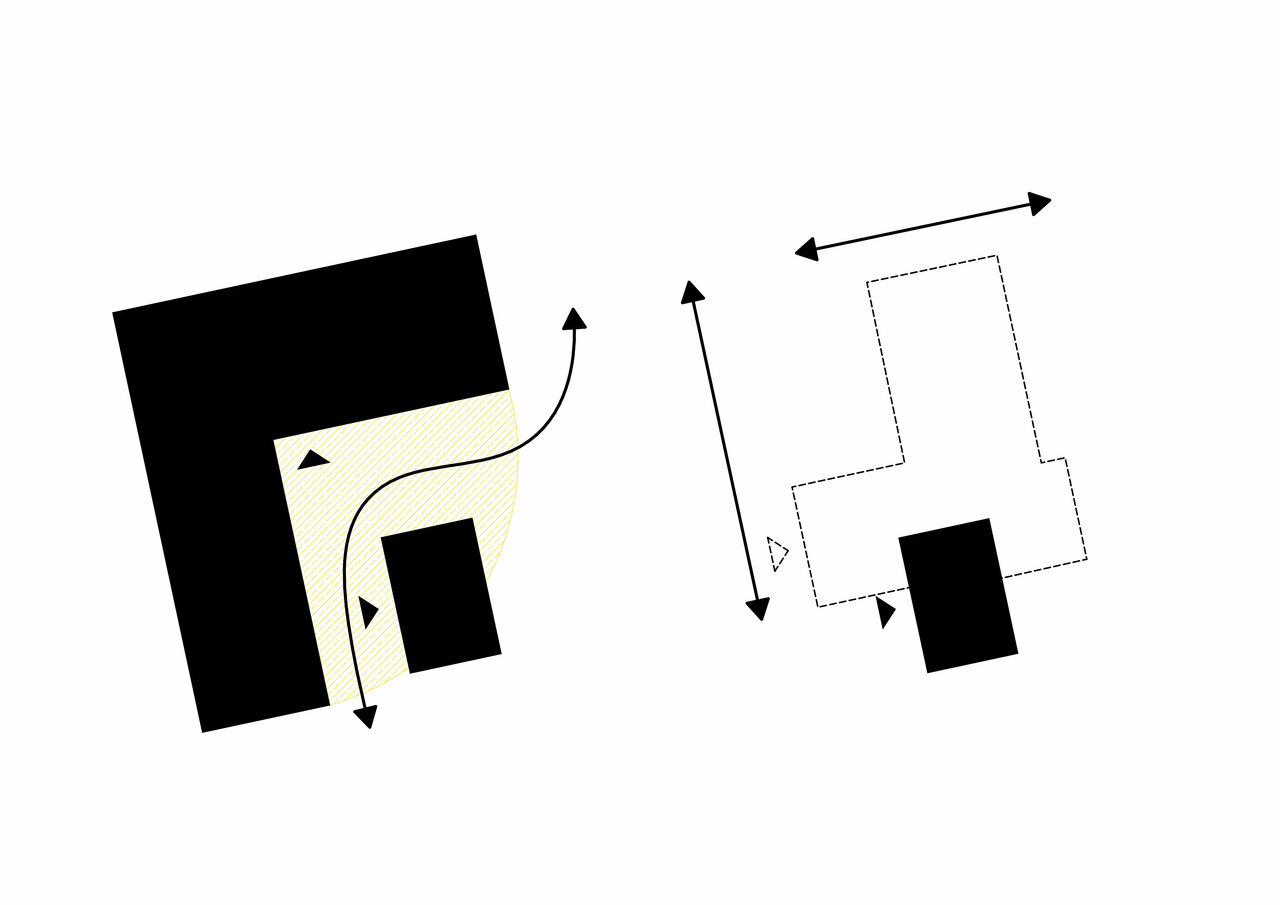

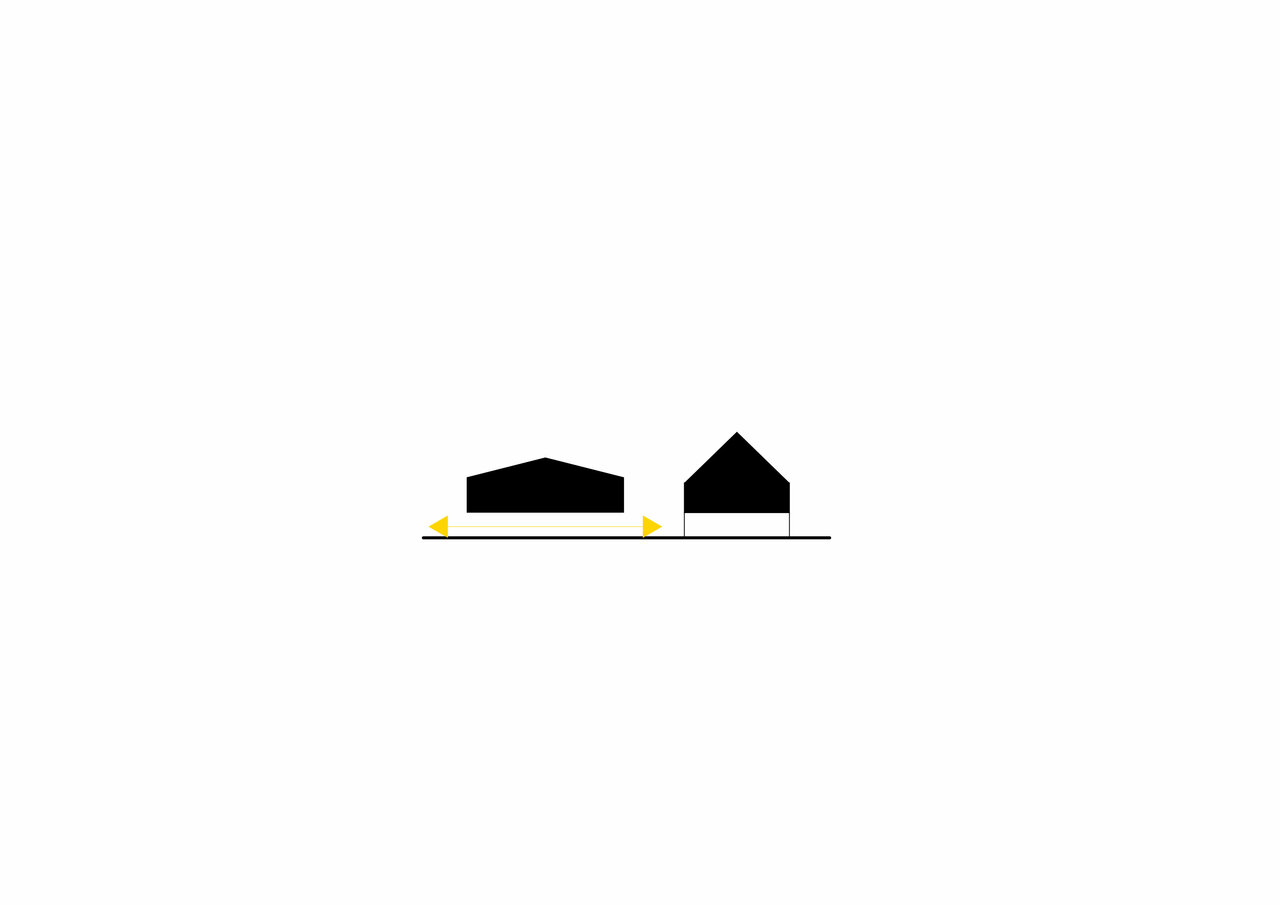

Der Neubau ist eine mehrschiffige Hallenkonstruktion in Holzskelettbauweise. Seine Ausrichtung passt sich in die ortsübliche Bebauung mit der Ausrichtung der Firste parallel zum Tal ein. Die Fassadengliederung orientiert sich ebenfalls an der Umgebung. Er legt sich L-förmig um das freigestellte und auf seinen Ursprungszustand zurückgebaute Haus Longo. So formt das Gebäude gemeinsam mit Haus Longo den Hof, der sich nach Osten in Richtung Menzenschwander Alb öffnet. Der Hof ist geprägt durch das Gegenüber von Neu und Alt.

Der Haupteingang ins zentrale Foyer liegt im Hof. Haus Longo wie auch der Laubengang, über den man die Ferienwohnungen erreicht, werden über den Hof erschlossen. Die Terrasse des Cafés strahlt auf den Hof aus. Eine Edelkastanie spendet Schatten und lädt zum Verweilen ein. Der Hof ist geschützter und verbindender, verdichteter Außenraum für die verschiedenen Nutzungen. Er rahmt neue Blicke in den Ort und die Umgebung.

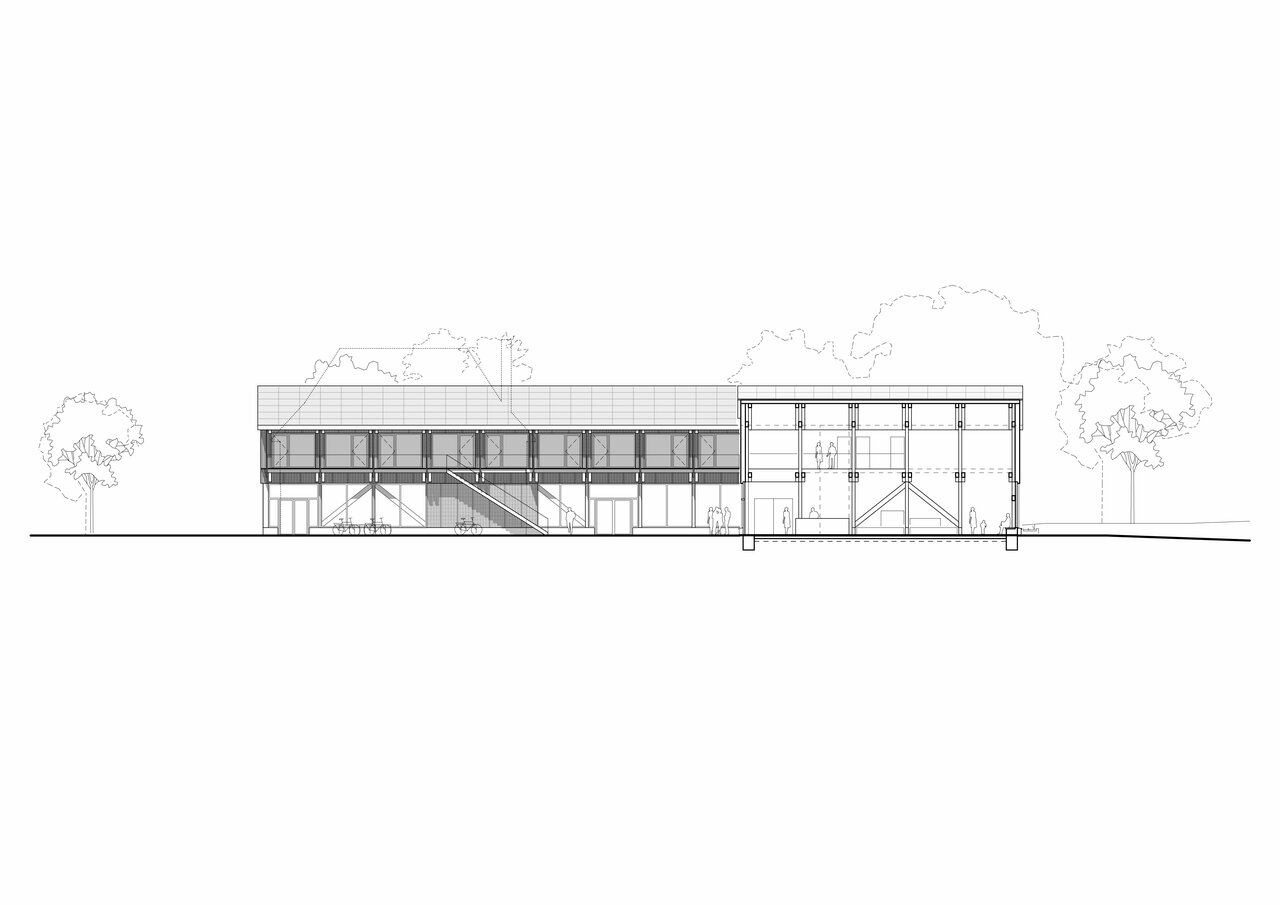

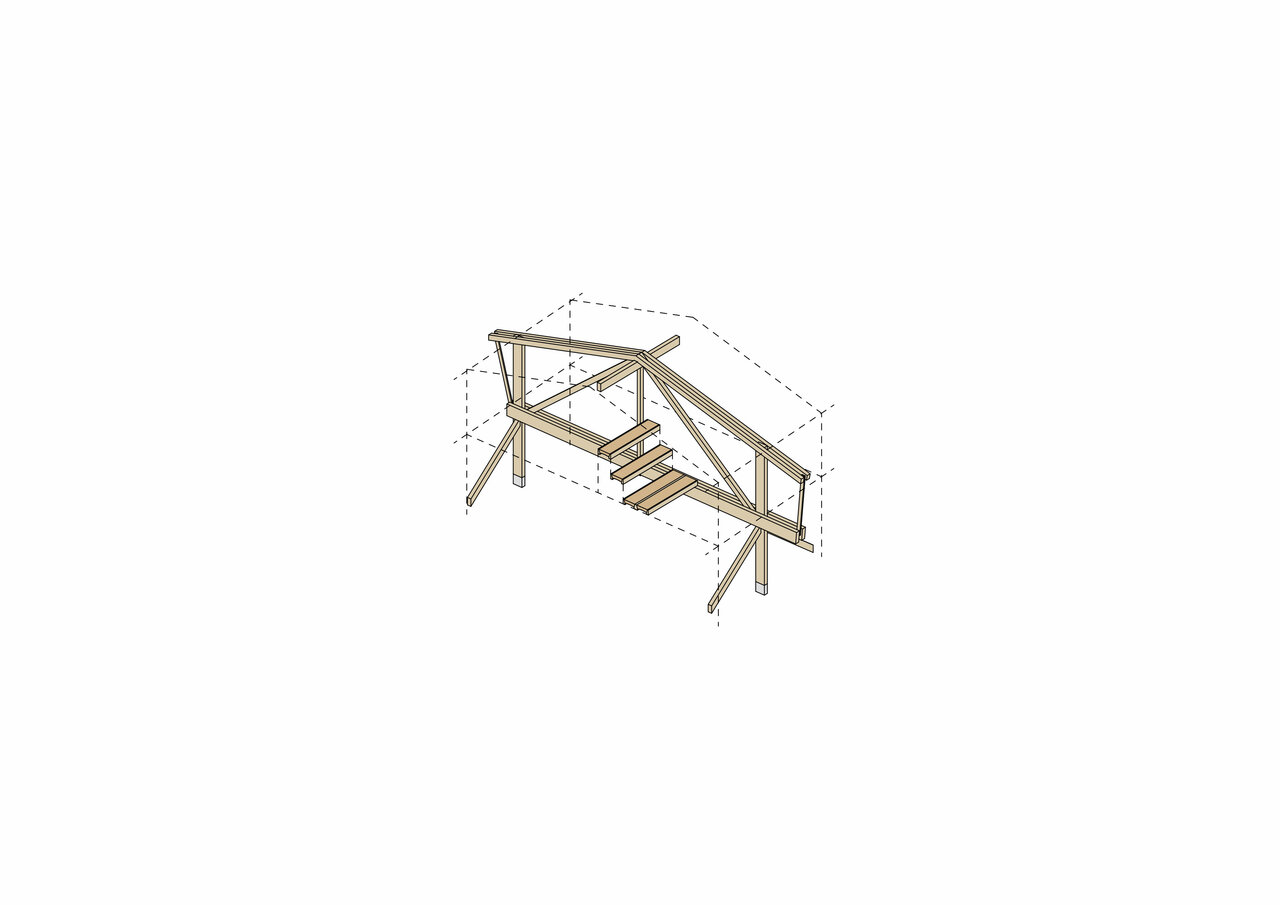

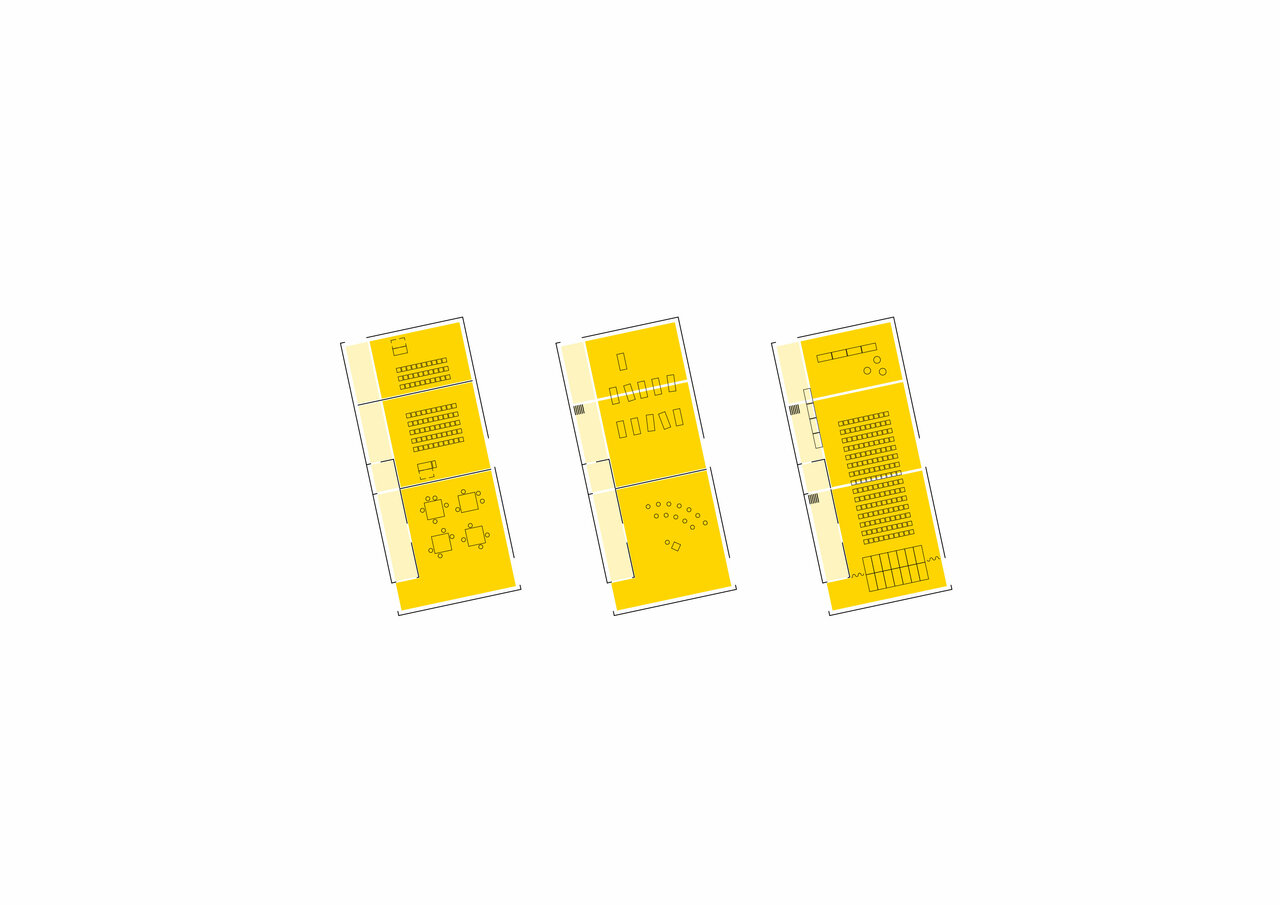

Wie präsentiert sich die Bauweise selbst im Zentrum Holzbau? Ganz selbstverständlich. Unverstellt. Das Gebäude ist als Skelettkonstruktion aufgebaut, bedient sich Jahrhunderte alter Prinzipien. Hängewerke überspannen in drei „Schiffen“ jeweils 14 Meter stützenfrei. Sie machen die Räume flexibel nutzbar. Die Hölzer werden mittels reiner Holzverbindungen gefügt. Das notwendige Vorholz der Hängepfosten sticht durch die Zangen und betont die Holzverbindungen. Im Hauptschiff liegt eine sichtbare balkengestützte Lehmkappendecke auf den Zangen der Hängewerke. Der Lehm ist von unten sichtbar, sorgt für gute Raumluft und dank seiner Profilierung auch für gute Raumakustik. Das dem Holzbauweise ureigene Stabtragwerk ist überall erlebbar: Als freies Tragwerk in Foyer und Ausstellungshalle ist es am deutlichsten lesbar.

Aus dem Jurybericht zum 3. Preis:

"Der Entwurf zeigt ein bescheidenes selbstverständliches Ensemble, mit Freiräumen, die sich dem Fachpublikum, der Dorfgemeinschaft und Touristen, gleichermaßen gastlich öffnen. Die Detailbearbeitung verspricht einen atmosphärisch überzeugenden Ort."